【日々の記録】税のある暮らし

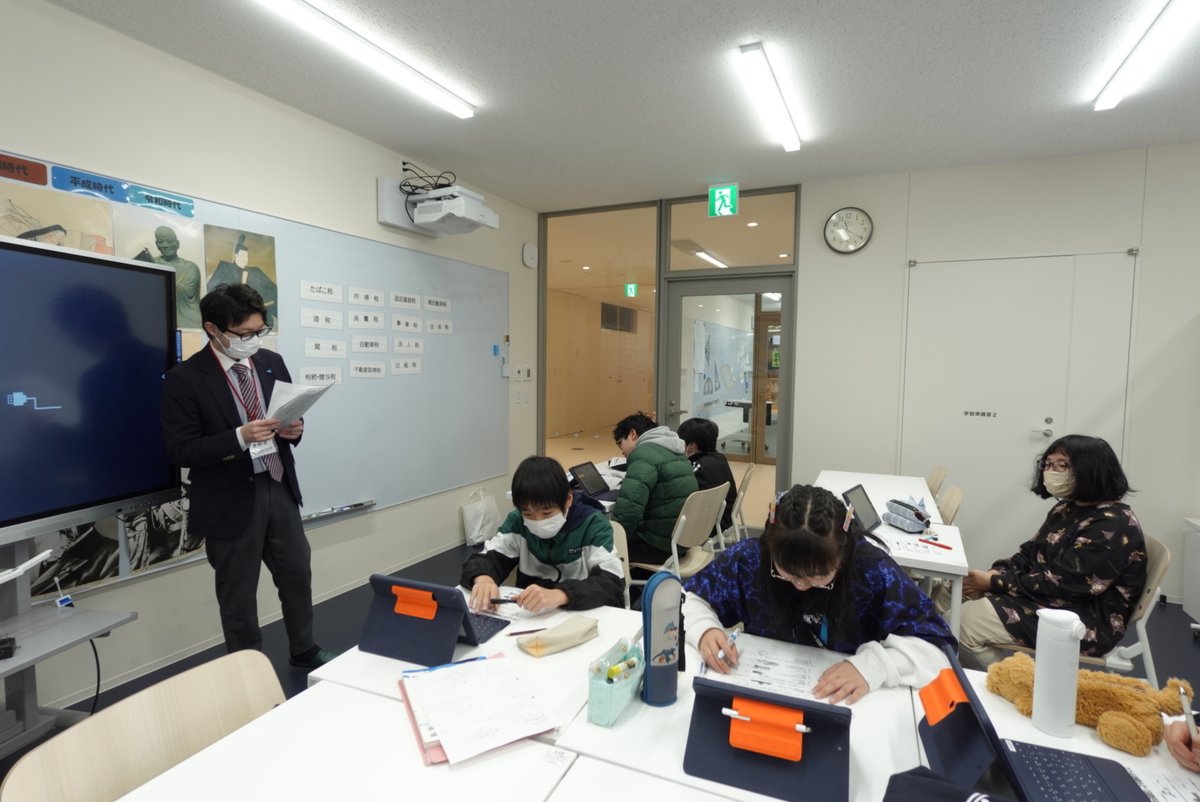

今日は「租税教室」を行いました。

6・7年生が税金について学びました。

講師は相双法人会の理事の方。法人会とは会社が集まってできた組織です。

「どんな税金があるのか知っていますか?」との問いかけに、いちばん最初に出た答えは「たばこ税」でした。「家と土地にかかる税金」「車の税金」なども出ましたが、子供たちにとって身近な税金は「消費税」です。

「日本にはおよそ50種類の税金があります。新しい税金もあれば、無くなる税金もあります」

税金の種類の多さに「なんでそんなに税金を支払うんですか。多過ぎます」という素直な言葉も。

ここで‘もしも、税金がなくなったら’という、もしもの世界を仮定した動画を見ました。税金が何のためにあるのか、税金は何に使われているのかを学び、クイズで確認しました。

税金は国や県、市町村に支払うお金で、安全を守るために日常生活の様々な場所で使われています。義務教育の学費や教科書代、公園や道路や橋の整備、消防や救急など、私たちの生活のために使われていることを学びました。

「税金は豊かな生活のためにあります」という言葉に納得。

そして税金の使い方は、選挙で選ばれた代表が決めています。18歳から選挙に参加できますが、自分たちが支払うお金をどのように使ってほしいのか意思表示ができるようになります。

日本全国の小学生たちには年間で1兆円の税金が使われているそうです。

後半の質問タイムでは「なんで酒税やたばこ税があるんですか?」と質問が出ました。「取りやすいところから取っていきます」という回答。

「税金の仕組みは大昔からあるもので「租・庸・調」がありました。お金ではなく米や労働、布や特産品で支払います」

税金があることによって道が整備され、安全が保たれていることを学びました。

〜感想〜

・税金が50種類くらいあると聞いて驚きました。多くても20〜30くらいだと思っていました。

・税金がないと生活が成り立たないと思いました。ゴミ捨てとか、それぞれ好き放題になってしまう。税金は必要だと思います。

・税金の大切さが分かりました。もしも税金がなかったら警察や救急車を呼ぶのにお金がかかるし、税金はあったほうがいいと思いました。